Für eine solidarische Demokratie

Als grösste Partei der Stadt Bern hat die SP das Privileg, in den meisten Quartieren als lokale Sektion präsent zu sein. Dies erlaubt uns eine politische Ansprechorganisation im Alltag der Stadtbewohner*innen zu sein. Doch reicht der zivilgesellschaftliche Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung von Parteien und anderen Organisationen wirklich, um den bestehenden selektiven Zugang an demokratischen Prozessen abzufedern? Oder müssen wir nicht vielmehr Demokratie neu denken?

Das Quartier: Ort der (Alltags-)Demokratie

Demokratie beginnt im Kleinen. Auch wenn dieses Statement wie ein Allgemeinplatz daher kommt, ist diese Aussage in Zeiten der postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft und digitalen Vernetzung trotzdem keine Selbstverständlichkeit. Denn im Zuge der neoliberalen Revolution haben sich viele Aspekte der politischen Regulierung von der nationalen auf die supranationale Ebene verschoben. Nichtsdestotrotz bleibt das Quartier noch immer der Kristallisationspunkt verschiedener Alltagsbedürfnisse: sei es der Wohnraumbedarf, der Schulbesuch, die Einkaufsmöglichkeiten, aber auch soziale Treffpunkte und vieles mehr. Als Ort der Begegnung ist das Quartier schlussendlich auch ein Ort der Demokratie – oder zumindest ein Ort der öffentlichen Meinungsbildung.

Es ist wichtig, Letzteres hervorzuheben, denn es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen verbindlicher Mitbestimmung durch demokratische Prozesse und partizipativen Mitwirkungsinstrumenten (Quartiervereine, städtische Mitwirkung, etc.), die ein Stimmungsbild vermitteln. So wird die Ausgestaltung der vielen lokalen Angebote für die Quartierbewohner*innen entweder repräsentativ von der Stadtregierung, vom Stadtparlament, oder direkt durch gesamtstädtische Abstimmungen gefällt. Das sind die Mechanismen der repräsentativen halb-direkten Demokratie, wie wir sie in der Schweiz kennen. Doch genau an der Schnittstelle von lokaler Mikropolitik und strukturellen Prozessen erkennen wir das Hauptproblem vieler moderner Staaten: die Entscheidungsfindung orientiert sich an Handlungszwänge und Effizenzoptimierung, also dem Gegenteil eines ergebnisoffenen demokratischen Prozesses.

Rein praktisch ist es nachvollziehbar, dass in einer immer wie komplexer zusammenhängenden Welt gewisse Handlungsabläufe vereinfacht werden müssen. Problematisch ist hingegen, dass dies die Meinungsbildung entpolitisiert und bewusst zu selektiven Teilhabemöglichkeiten führt. Insbesondere sind am Ende immer wieder ähnliche Gruppen ausgeschlossen, seien es nun Stadtbewohner*innen ohne Stimm- und Wahlrecht, Armutsbetroffene oder andere Menschen, die in der institutionellen Politik nicht oder kaum repräsentiert sind, obwohl alle vom Zugang zu Allgemeingüter betroffen sind.

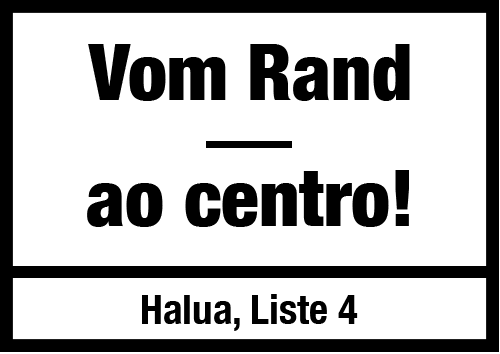

Dadurch drängen sich zwingend grundlegende Fragen auf. Soll auch jener Teil der Quartierbevölkerung mitsprechen können, der über wenig Ressourcen und/oder keine politische Rechte verfügt? Für mich ist die Antwort klar: Ja, selbstverständlich! Und wie kann jener Teil der Quartierbevölkerung, der bisher vom Rand her zuschaute, mitsprechen?

Urban citizenship als Form solidarischer Demokratie

Um diese Frage anzugehen, orientieren wir uns am besten wiederum im Kleinen. Denn angesichts, dass gerade in den Wohnquartieren Lebensrealitäten existieren, die längst durch Migration geprägt sind – man denke da nur an Orte wie Schulklassen, Fussballmannschaften oder auch die beliebten Schrebergärten – hat die Kategorie Nationalstaat im Alltag der Menschen praktisch keine Bedeutung mehr. Statt demokratische Teilhabe in Kategorien wie Zugehörigkeit und Herkunft zu denken, sollten wir vielmehr an dieser gesellschaftlichen Realität anknüpfen, also am Lebensalltag und der gemeinsamen Zukunft.

In verschiedenen Städten gibt es Initiativen, die mit dem Slogan „Recht auf Stadt“ genau solche Gerechtigkeitsforderungen ins Zentrum stellen und auf das bestehende demokratiepolitische Defizit abzielen. Seit ein paar Jahren vereint die Plattform „Wir alle sind Bern“, verschiedene Organisationen unter dem Schirm des „urban citizenship“. Nach diesem Konzept soll allen Stadtbewohner*innen gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen ermöglicht werden, um damit die rechtliche, politische, soziale und kulturelle Teilhabe zu garantieren. Gleichzeitig geht es um die Anerkennung von Migration und Vielfalt als gesellschaftliche Realität und die entsprechende Anpassung der politischen Instrumentarien an diese Realität. Citizenship ist demnach nicht bloss als Stadtbürgerschaft zu verstehen, sondern umfassendere Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben.

Ein konkretes Projekt dieser Plattform ist die City Card: ein städtischer Ausweis, der unabhängig vom rechtlichen Aufenthaltsstatus ausgestellt wird. Die Idee dahinter ist, dass „Sans-Papiers“ von den Dienstleistungen der Stadt profitieren können, ohne mit der Angst einer Ausschaffung leben zu müssen. Wozu eine solche City Card sonst noch benützt werden kann, wurde unter anderem letzten Herbst am Stadtforum von „Wir alle sind Bern“ im Quartierzentrum Tscharni mit engagierten Leuten aus Migrant*innen-Organisationen des Tscharnergut-Quartiers diskutiert. Die Diskussionsrunden haben gezeigt, dass trotz vielen unterschiedlichen Ausschlusserfahrungen, die von Umgang der Behörden bis zum Anmeldeprozess bei einer Kita reichen, sich die Teilnehmenden viel von einer Realisierung der City Card versprechen. Alleine schon der Umstand, einen solidarischen und politischen Raum zu schaffen, wo aus der institutionellen Politik ausgeschlossene Menschen Bedürfnisse formulieren und konkrete Forderungen an die Gestaltung der städtischen Angebote anbringen konnten, ist das selbstbestimmte Neuerfinden einer Alltagsdemokratie. Allerdings lassen sich die bestehenden Demokratiedefizite auf Dauer nicht alleine von der Zivilgesellschaft kompensieren.

Alle Grenzen sind politisch

Der Blick auf die Mikropolitik zeigt: Die Krise der Nationalstaatlichkeit äussert sich nicht nur an den Aussengrenzen, sondern durch die Wirkung von Identität und Zugehörigkeit vor allem auch gegen innen, auch innerhalb der Stadt. Die historisch gewachsenen Grenzziehungen sind in vielen Belangen weit ab der gesellschaftlichen Realität. Deshalb helfen uns emanzipatorische Ansätze wie urban citizenship neue demokratische Ausdrucksformen zu finden, um sowohl gesellschaftliche Umwandlungen anzustossen, wie auch realpolitische Veränderungen einzufordern.

Die Demokratie weiterzuentwickeln heisst schlussendlich Machtstrukturen und Institutionen zu überdenken: es braucht unter anderem mehr Autonomie für Städte und verbindliche Teilhabemöglichkeiten auf Quartierebene. Es braucht aber auch die Aufweichung starrer Grenzen und damit Gestaltungs- und Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Es braucht Instrumentarien für eine solidarische Demokratie.

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

Wir verpflichten uns, einen Diskussionsprozess zur Weiterentwicklung unserer Demokratie anzusto?en und mitzutragen. Dabei stehen wir ein fur Ehrlichkeit – auch gegenuber Fehlern, die im Miteinander einer sich schnell verandernden Gesellschaft gemacht werden.