Vergesst 1291 und 1848!

Die Eidgenossen streiten um das historisch korrekte Erinnerungsjahr. Einmal mehr vergessen sie dabei ihre

Mitbürger mit Migrationshintergrund. Das muss sich ändern

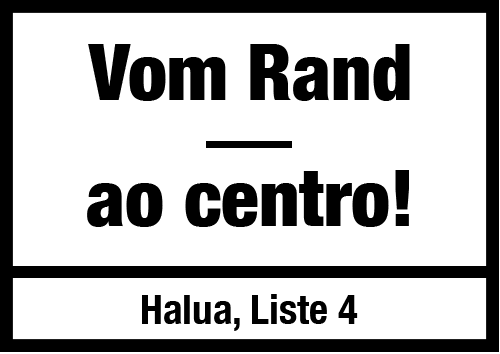

Von Kijan Espahangizi und Halua Pinto de Magalhães

Unter den Eidgenossen ist wieder einmal der Kulturkampf ausgerufen worden. Die einen führen 1291 ins Feld und beschwören die Unabhängigkeit der Schweiz von fremden Richtern. Die anderen stehen ein für die «humanitäre und weltoffene Tradition der Schweiz» seit 1848. Trotz des martialischen Auftretens sind die Kontrahenten wie bei jeder Schwingete aufeinander angewiesen. Sie versichern sich im derzeitigen Ringkampf um das nationale Geschichtsbild gegenseitig ihrer selbst, während sich auf den Tribünen die eidgenössische Parallelgesellschaft versammelt. Ein selbsterwählter Volksstamm, der nichts davon wissen will, dass sich jene Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz, deren Vorfahren weder 1291 noch 1848 dabei waren, abseits vom Sägemehl längst ungefragt neue Lebenswelten einrichten. Und auch sie haben ihre Gedenkjahre.

Vielfalt der Gedenkjahre

Zum Beispiel 2008. Für einen Teil der Menschen, die in der Schweiz leben, war das Jahr nicht wegen der Fussball-Europameisterschaft ein aussergewöhnliches, sondern wegen der Unabhängigkeit des Kosovo. Für viele war der Krieg im Kosovo rund zehn Jahre zuvor noch ein Grund für die Flucht in die Schweiz. Oder 1991 – damals wurde Kroatien unabhängig. Auch 1990 feierten wir, als Nelson Mandela frei kam. Auf die Hilfe der offiziellen Schweiz konnte er damals nicht zählen, in Bern wollte man die guten Geschäftsbeziehungen zum Apartheidregime nicht gefährden – «humanitäre Tradition» hin oder her. 1975 wurde Mosambik befreit, 1923 die Türkei gegründet. 622 zog Mohammed von Mekka nach Medina, 1945 endete die Schreckensherrschaft der Nazis, 1947 wurde Italien eine Republik, 1982 kehrte Spanien zur Demokratie zurück, 3761 v. Chr. beginnt die jüdische Zeitrechnung, …

Wer sich nun fragt, was alle diese »fremden« Jahreszahlen mit der Debatte um die Zukunft der Schweiz zu tun haben, hat den Anschluss an die Lebensrealitäten in diesem Land verloren und ist offenbar auf dem heimischen Sofa vor dem nationalen Fernsehprogramm eingeschlafen. Während man hier in der öffentlich-rechtlichen Arena um die eidgenössische Fernbedienung in Sachen Einwanderung streitet, schaffen die ungeliebten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Land unbeachtet Fakten.

Eine Gesellschaft mit Migrationsvordergrund

Migrationserfahrungen geprägt sind, von eigenen und immer mehr auch von jenen ihrer Liebsten, ihrer Freunde und Kollegen, ihrer Vorbilder und Idole. In der Schweiz wächst eine neue Generation heran, die längst Grenzen überschreitet – sozial, kulturell, politisch, geografisch, kommunikativ, imaginär, ökonomisch und eben auch historisch. Hier gedeiht die Zukunft der Schweiz, ganz egal, was weltoffene oder nationalkonservative Eidgenossen davon halten mögen. Diese Vielfalt dieser Lebenswelten und Biografien kann nicht auf das einfache Wahrnehmungsraster Einheimische versus Ausländer reduziert werden. Und auch das Label Secondo steht eben nicht für «zweite Generation», nicht einmal für «Zweitgenosse», sondern markiert «Bewohner zweiter Klasse».

Die vermeintliche «Einwanderungsgesellschaft», um deren Anerkennung man sich unter den Schwingerkönigen noch streitet, hat per Definition nur Migrationshintergrund. Dabei meint man «Problem», wenn man «Hintergrund» sagt. Die faktische Schweizer Gesellschaft hat hingegen Migrationsvordergrund. «Vordergrund» steht dabei schlicht und einfach für Normalität. Bis jetzt spiegelt sich diese postmigrantische Normalität weder in den verfassungsmässigen Rechten (Bürgerrecht für Alle!) und den politischen Institutionen der Schweiz wider, noch in der Reichtumsverteilung und den Chancen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Die sozialpolitischen Verhältnisse hinken den gesellschaftlichen Realitäten in der Schweiz hinterher. DochEs wäre jedoch falsch, den dringend nötigen Reformwillen auf diesen Bereich zu beschränken. Kulturelle und soziale Verhältnisse greifen stets ineinander und so ist auch das aktuelle Kulturkämpfli um die Vorherrschaft in der Schweizerischen Geschichtspolitik Teil des Problems. Es gibt viele junge Menschen in der Schweiz, deren globalisierte Familiengeschichten von den Erinnerungen an getötete Verwandte in den Balkankriegen, im Israel-Palästina-Konflikt, im Holocaust, in den Bürgerkriegen im Sudan, in Syrien, im Irak oder in Sri Lanka geprägt werden. In ihrem Geschichtsunterricht werden sie dazu aber kaum etwas lernen. Das ist ein institutionalisierter kultureller Ausschluss. Wenn die hiesigen Migrationsgeschichten mit ihren globalisierten Erinnerungsorten in der Geschichtskultur der Schweiz keinen zentralen Ort bekommen, dann kann es keine gemeinsame Zukunft geben. Dabei ist die Schweiz historisch nicht erst seit gestern tief in eine globale Geschichte verstrickt, die von (Post-)Kolonialismus, Imperialismus und ökonomischer Ausbeutung geprägt wurde. Man muss nicht einmal hinter die Tribünen des offiziellen Schwingfestes gehen, um historisch Ausgeschlossenen zu begegnen: Wieso ist in der gegenwärtigen Zahlenschlacht etwa 1971 kein Kandidat für ein Gedenkjahr? Es war immerhin das Jahr, in dem der weiblichen Hälfte (!) des Volkes das Stimm- und Wahlrecht gewährt wurde.

Ein Gedenkjahr im Futur II

Wir möchten der herrschenden eidgenössischen Parallelgesellschaft das Gespräch anbieten. Voraussetzung dafür ist allerdings die Bereitschaft, »jenseits des Sägemehls« zu diskutieren. Vertun wir uns nicht: Die Dinge werden auch weiterlaufen, wenn postmigrantisches Leben in diesem Land politisch und kulturell weiterhin marginalisiert wird. Menschen werden kommen, sie werden bleiben, sie werden sich einrichten. Das ist nicht zu verhindern – nicht mit Initiativen und auch nicht mit Grenzzäunen. Doch Rassismus, Diskriminierung, Illegalisierung und Ignoranz gerinnen über Generationen hinweg zu kollektiven Erinnerungen und Identitäten. Die Chance auf ein Gemeinsames in der Vielfalt wird so zunehmend geringer.

Wir schlagen daher einen Perspektivwechsel vor. Nicht der Rückblick auf nationale Geschichte ist dazu geeignet, die faktische Vielfalt der Lebenswelten in diesem Land ins Gespräch zu bringen, sondern die Aussicht auf eine gemeinsam gewollte und zu gestaltende gesellschaftliche Zukunft. Wir schlagen daher ein Festjahr in der Zukunft vor. Genauer: einen jährlich zu feiernden Gedenktag im Futur II, der uns daran erinnern soll, was wir als postmigrantische Gesellschaft, sagen wir zum Beispiel bis 2020 (als derzeit übliches Chiffre für die nächste Zukunft), erreicht haben werden wollen. In einer Willensnation wie der Schweiz, für die kulturelle Vielfalt im Prinzip konstitutiv ist, sollte eine solche Neuauflage eines kollektiven creatio ex nihilo, einer willkürlichen Erschaffung aus dem Nichts eine reale Option sein. Ein symbolischer Akt wie die Einführung des gemeinsamen Feiertages wäre damit – allein schon als Gedankenexperiment – ein Lackmustest, wie ernst man es in diesem Land mit der »Weltoffenheit«, nach aussen ebenso wie nach innen, wirklich meint.

Dieser Text erschien in einer leicht angepassten Version in der ZEIT Nr. 41/2014